2025-05-08

Por Juliano Ventura

Vamos falar (a sério) sobre criminalidade? Parte II: Fatores explicativos e perceções

Na primeira parte deste artigo, analisámos a criminalidade em Portugal com base em números e factos concretos – longe das distorções e simplificações típicas do discurso político e dos enviesamentos mediáticos. Olhámos para a evolução dos vários tipos de crimes, a tendência ao longo do tempo e a comparação com os restantes países da União Europeia.

Nesta segunda parte do artigo procuramos explorar os fatores que normalmente contribuem para o aumento da criminalidade, bem como a possível relação entre as perceções de insegurança sentidas pelas pessoas no dia a dia e os números reais da criminalidade. Mesmo quando os dados indicam estabilidade ou até redução da criminalidade, o sentimento de insegurança pode persistir – e isso importa. Neste artigo, explicamos porquê.

Os primeiros cinco capítulos podem ser lidos na primeira parte do artigo. Saltamos agora diretos para ao sexto capítulo.

6. Que fatores contribuem para o aumento da criminalidade?

O aumento da criminalidade é normalmente explicado por uma combinação de fatores sociais, económicos, políticos e culturais. A criminalidade é um fenómeno complexo e multifatorial, e as suas causas podem variar conforme o contexto de cada país ou região.

Entre os principais fatores associados a esse fenómeno, destaca-se a desigualdade socioeconómica, que desempenha um papel significativo. Altos níveis de desemprego, especialmente entre os jovens, bem como baixos rendimentos e a precarização das condições de trabalho, podem levar à adoção de atividades ilícitas como forma de subsistência. Além disso, disparidades económicas crescentes contribuem para a marginalização de determinados grupos, alimentando tensões sociais e, consequentemente, a criminalidade.[1][2][3][4]

Outro fator relevante poderá estar relacionado com a imigração. A relação entre imigração e criminalidade é complexa e amplamente debatida, e os estudos que analisam esse tema frequentemente apresentam resultados variados, dependendo do contexto, do período analisado e da metodologia utilizada. Em Portugal, nem sequer é disponibilizada informação estatística sobre a nacionalidade ou naturalidade dos criminosos ou vítimas [5], o que impede que se estude mais esta relação.

Quem defende que existe essa relação, aponta várias razões. A maioria dos imigrantes chega em condições muito vulneráveis e a falta de acesso a oportunidades económicas e sociais pode levar alguns indivíduos a atividades ilegais como uma forma de sobrevivência. Comunidades imigrantes podem experimentar exclusão social, falta de integração e preconceitos, que geram tensões sociais e podem criar um ambiente de desconfiança mútua entre imigrantes e comunidades locais, aumentando conflitos e possíveis incidentes criminais. Imigração tende a ser composta por uma alta proporção de jovens adultos, uma faixa etária que, em geral, apresenta taxas mais altas de criminalidade em qualquer população. Alguns imigrantes, especialmente aqueles em situação irregular, podem tornar-se vítimas de exploração por redes criminosas e ser usados para atividades ilegais, como tráfico de drogas, trabalho forçado ou prostituição. O facto de muitos grupos de imigrantes chegarem de países com maiores índices de criminalidade, pode fazer com que a tendência para enveredar por atividades criminais seja maior dentro desses grupos.[6][7][8]

A globalização e a expansão do crime organizado pelo mundo tem amplificado o tráfico de drogas, armas e pessoas, e poderá contribuir também para o aumento da criminalidade. Portugal é tanto um mercado consumidor quanto um ponto de trânsito para drogas ilícitas, o que gera disputas violentas entre redes criminosas.[9[[10] Além disso, com o aumento da digitalização, crimes cibernéticos, como fraudes e roubos de identidade, também estão em ascensão, destacando a necessidade de políticas de segurança digital robustas.

Questões urbanas desempenham também um papel adicional neste contexto. Áreas urbanas com habitação precária, falta de infraestrutura e oportunidades limitadas são mais vulneráveis ao aumento da criminalidade. A sobrelotação urbana, acompanhada de problemas como o desemprego e a exclusão social, agrava as tensões nas comunidades.[11] Paralelamente, mudanças culturais e sociais também são fatores a considerar. O enfraquecimento dos valores tradicionais e a diminuição da coesão comunitária têm sido apontados como elementos que contribuem para comportamentos ilícitos, enquanto a polarização política e religiosa favorece o crescimento de crimes de ódio e de atos de violência, incluindo o terrorismo.[12]

Por fim, a eficácia dos sistemas de segurança pública influencia diretamente os índices de criminalidade. Em algumas áreas, a falta de recursos para forças policiais compromete a capacidade de prevenir e responder a crimes.[13] Além disso, sistemas judiciais sobrecarregados ou ineficientes desencorajam a denúncia de crimes e dificultam a resolução de casos.

Em Portugal, não é possível afirmar com clareza quais são os fatores que mais contribuem para a criminalidade, daí se ter optado por uma análise mais generalista, com recurso a estudos sobre criminalidade. A escassez de estudos aprofundados nesta área deve-se, em grande parte, à limitada disponibilidade de dados desagregados, atualizados e acessíveis ao público, à comunicação social, à investigação e à comunidade académica. Além disso, muitos dos fatores que podem influenciar a criminalidade – como condições socioeconómicas, informação sobre os imigrantes, informação sobre reclusos, recursos das forças de segurança, ou informação sobre as condições de habitação – não são monitorizados de forma sistemática nem integrados em análises multidimensionais. Sem uma base de dados sólida e contínua, torna-se difícil identificar padrões, prever riscos ou desenhar políticas eficazes de prevenção. Por isso, há uma necessidade urgente de maior recolha de dados e transparência estatística sobre o fenómeno criminal em Portugal.

7. A perceção de insegurança difere dos números?

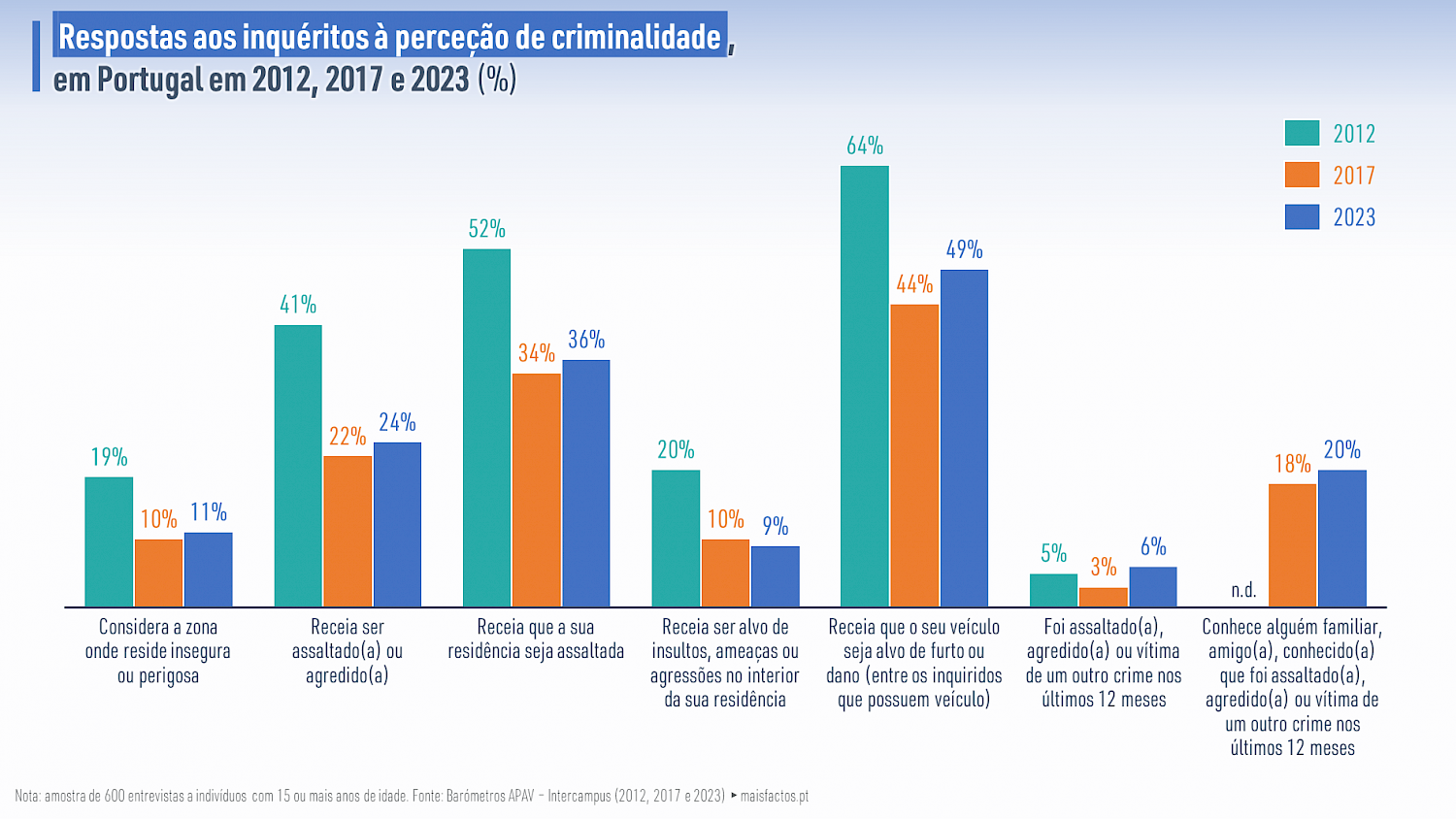

De acordo com os Barómetros APAV – Intercampus, realizados em 2012, 2017 e 2023 e com especial foco na perceção de insegurança, os portugueses sentem-se mais seguros em 2023 face a 2012 mas ligeiramente mais inseguros face a 2017.[14]

Em 2012, 19% dos inquiridos considerava a zona onde reside insegura ou perigosa, tendo essa percentagem baixado para 10% em 2017. Em 2023, tinha subido ligeiramente, para 11%. O receio de ser assaltado ou agredido baixou de 41% dos inquiridos em 2012 para 22% em 2017, tendo subido para 24% em 2023. A mesma tendência se verificou no receio de assalto à habitação de residência (52% em 2012; 34% em 2017; e 36% em 2023) e no receio de o seu veículo seja alvo de furto ou dano (64% em 2012; 44% em 2017; e 49% em 2023). Por outro lado, a maior percentagem de inquiridos que dizem ter sido assaltados, agredidos ou vítimas de um outro crime nos últimos 12 meses foi registada em 2023 (6% face a 5% em 2012 e 3% em 2017). A percentagem de portugueses que afirma que conhece alguém que tenha passado pela mesma situação nos últimos 12 meses também cresceu de 18% em 2017 para 20% em 2023.

De forma geral, a perceção da criminalidade segue a tendência da evolução dos números da criminalidade geral em Portugal. O pico da criminalidade registou-se no final da primeira década deste século e baixou até à pandemia, uma evolução parecida com a perceção de insegurança ou criminalidade entre 2012 e 2017. Nos últimos anos (2022 e 2023), houve um ligeiro aumento da criminalidade geral, algo que também se verifica na perceção das pessoas.

No entanto, nem sempre a perceção da insegurança segue os números de criminalidade, devido a uma combinação de fatores psicológicos, sociais, culturais e mediáticos que influenciam a forma como as pessoas avaliam o risco.

Um dos principais fatores é o papel dos media, que frequentemente enfatizam crimes violentos, raros ou sensacionalistas, criando uma impressão exagerada de insegurança. A cobertura desproporcional de eventos criminais locais ou específicos pode levar as pessoas a acreditarem que o risco é mais elevado do que realmente é, especialmente devido à repetição constante de notícias sobre crimes que reforçam essa sensação.[15]

A psicologia do medo também desempenha um papel importante. As pessoas avaliam a probabilidade de eventos com base na facilidade com que conseguem lembrar de casos semelhantes. Assim, um crime recente ou amplamente divulgado pode aumentar a perceção de risco. Além disso, o ser humano tende a ser mais sensível à possibilidade de eventos negativos, o que amplifica o medo de ser vítima de um crime, independentemente das probabilidades reais. Experiências pessoais ou relatos próximos de crimes também podem ter um impacto desproporcional na sensação de insegurança, mesmo em contextos de baixa criminalidade.[16]

O contexto social e cultural é outro fator significativo. Em sociedades com maior desigualdade económica ou segregação social, a sensação de insegurança pode ser mais elevada, independentemente dos dados objetivos.Mudanças demográficas, como a chegada de grupos considerados "diferentes" (como imigrantes), podem, de forma injustificada, aumentar a percepção de insegurança, mesmo sem uma relação direta com o aumento da criminalidade. Além disso, a perceção de desordem em ambientes urbanos degradados, como áreas com lixo acumulado, grafites ou falta de iluminação, pode levar à sensação de insegurança, mesmo que os índices criminais sejam baixos.[17]

Diferenças entre tipos de crimes também afetam a perceção pública. Crimes violentos, como homicídios e assaltos, têm um impacto maior na sensação de insegurança em comparação com crimes não violentos, como furtos. Por outro lado, crimes como fraudes ou cibercrimes, que muitas vezes não são visíveis e podem ser subnotificados, tendem a ter menos impacto na perceção geral.

A confiança nas autoridades também é um elemento essencial. Quando as pessoas não confiam na capacidade da polícia ou do sistema de justiça de prevenir ou punir crimes, tendem a sentir-se mais inseguras, mesmo em áreas onde os índices de criminalidade são baixos. A sensação de impunidade, ou a percepção de que os criminosos não são punidos de forma adequada, pode agravar ainda mais essa insegurança.[18]

Por fim, fatores temporais e geracionais também desempenham um papel relevante. Eventos recentes de criminalidade, mesmo que pontuais, podem causar picos de insegurança, enquanto a nostalgia ou a percepção de que "as coisas eram melhores no passado" podem distorcer a avaliação do presente. Como exemplo, uma cidade pode apresentar uma redução significativa nos crimes registrados, mas, se um homicídio de grande impacto mediático ocorrer, a população pode sentir-se menos segura. Da mesma forma, a revitalização de uma área urbana pode aumentar a sensação de segurança, mesmo que os índices criminais permaneçam inalterados.

8. Não devemos ligar à perceção?

Mesmo que um aumento da perceção de insegurança não se justifique pelo aumento dos números de criminalidade, devemos ignorar?

Mesmo que o aumento da perceção de insegurança não esteja diretamente relacionado a um aumento real nos números de criminalidade, ignorá-lo não é uma opção aceitável. A sensação de insegurança é, por si só, um problema social relevante, pois afeta diretamente a qualidade de vida, o bem-estar psicológico e a coesão social das comunidades. Embora possa não refletir uma realidade objetiva, a perceção de insegurança influencia comportamentos individuais e coletivos, muitas vezes com consequências práticas e sociais significativas.

A sensação de insegurança pode levar a mudanças de comportamento que comprometem a liberdade e a qualidade de vida das pessoas. Indivíduos que se sentem inseguros podem evitar sair à noite, limitar as suas interações sociais ou até mesmo mudar-se para áreas consideradas mais seguras, mesmo que essas mudanças não sejam justificadas pelos números de criminalidade. Além disso, essa percepção pode gerar stress crónico e ansiedade, afetando a saúde mental.[19][20]

Também tem consequências para a coesão social, uma vez que o aumento da percepção de insegurança pode corroer a confiança nas instituições, como a polícia e o sistema de justiça, criando um ciclo vicioso. A desconfiança institucional leva a uma menor colaboração da comunidade na prevenção do crime, o que, por sua vez, pode prejudicar os esforços de segurança pública. A percepção de insegurança pode ainda gerar preconceitos e estigmatização de determinados grupos sociais ou áreas geográficas, exacerbando desigualdades e divisões sociais.[21]

Do ponto de vista económico e urbano, quando as pessoas percecionam um ambiente como inseguro, podem evitar investir tempo e recursos nessas áreas. Isso afeta negativamente o comércio local, o turismo e o mercado imobiliário, contribuindo para a degradação urbana e criando um ambiente propício para o aumento real da criminalidade, mesmo que os números iniciais sejam baixos.[22] Essa dinâmica reforça a necessidade de abordar a perceção de insegurança como uma prioridade.

Por estas razões, estratégias de resposta devem ser implementadas. Embora a perceção de insegurança nem sempre corresponda à realidade objetiva, é fundamental tratá-la com seriedade por meio de abordagens informadas e eficazes. Uma dessas estratégias é promover maior transparência e comunicação institucional, informando a população sobre os dados reais de criminalidade de forma clara, destacando as melhorias e os esforços das autoridades para manter a segurança. A presença visível de forças de segurança também é fundamental; uma maior presença policial nas ruas e em áreas públicas, mesmo em locais com baixos índices de criminalidade, pode aumentar a sensação de segurança da população. Melhorias na infraestrutura urbana, como iluminação, limpeza e requalificação de áreas degradadas, também podem ter um impacto direto na forma como as pessoas se sentem nesses espaços. Por fim, o envolvimento comunitário é essencial. Promover o diálogo entre autoridades e cidadãos, por meio de reuniões comunitárias ou programas de policiamento de proximidade, pode aumentar a confiança mútua e a sensação de controle sobre a segurança local.[23][24][25][26]

Ignorar a percepção de insegurança é irresponsável e prejudica a confiança nas autoridades e instituições. Mesmo que a realidade objetiva mostre uma queda ou manutenção dos índices de criminalidade, desconsiderar os medos da população pode perpetuar a ideia de que as autoridades estão desconectadas das necessidades reais das pessoas. Ignorar a percepção de insegurança seria ignorar a experiência vivida pelas pessoas e os impactos negativos que ela gera na sociedade como um todo.

9. Conclusão

O presente relatório evidencia a complexidade do tema da criminalidade em Portugal, desmontando perceções simplistas frequentemente difundidas. Apesar de ser amplamente difundido que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, os dados mostram que somos um país seguro no contexto internacional mas que há indicadores específicos em que não estamos tão bem ou que têm tido uma evolução recente mais preocupante. A criminalidade apresenta variações significativas ao longo do tempo e entre diferentes tipologias de crimes, o que demonstra a importância de análises detalhadas e desagregadas.

A criminalidade geral e a maioria dos tipos de crime, incluindo os homicídios e os roubos, registaram reduções significativas nas últimas décadas, o que nos deve deixar a todos orgulhosos e cientes de que vivemos num país seguro. No entanto, outros crimes, como crimes de violência sexual e ofensas graves à integridade física, requerem atenção devido às suas tendências de crescimento recente. Algumas evoluções mais preocupantes na criminalidade mais gravosa ficam “camufladas” na criminalidade geral pela grande quebra nos crimes de roubo e furto, muito mais numerosos. Além disso, as disparidades regionais e a evolução mais preocupante em alguns distritos, regiões ou municípios mostram que as estratégias de combate à criminalidade precisam de ser adaptadas às especificidades locais.

A perceção de insegurança, embora por vezes dissociada dos dados objetivos, surge como um elemento central na relação entre a população e as autoridades. Não se pode desconsiderar o impacto dessa perceção no bem-estar social, no comportamento individual e na confiança nas instituições. Assim, as políticas públicas devem abordar tanto os números reais da criminalidade quanto às preocupações subjetivas dos cidadãos, promovendo a transparência, fortalecendo a presença policial e investindo na melhoria da infraestrutura urbana.

É importante destacar que é difícil tirar conclusões claras face a todas as questões que a criminalidade tem suscitado na discussão pública, já que os dados públicos são escassos e não dão resposta a alguns dos temas mais importantes. Em particular:

- Face à eventual ligação de alguma criminalidade à imigração, não há dados sobre a nacionalidade ou naturalidade dos criminosos, e por isso não dá para fazer essa avaliação;

- Não existem dados públicos sobre a criminalidade por freguesia ou bairro, que pudesse permitir avaliar, de forma ainda mais desagregada, focos de crescente criminalidade.

Factos-chave a reter

- Portugal é, de facto, um país muito seguro, mas, ao contrário do que costuma ser veiculado, não estamos no topo dos países mais seguros a nível mundial. Em 2024, ocupávamos a 7.ª posição no índice geral do Global Peace Index mas éramos o 19.º classificados no subíndice “Segurança”.

- O número total de crimes em Portugal cresceu significativamente entre o início da década de 90 e o final da primeira década deste século (+41% entre 1993 e 2008), tendo baixado a partir daí e até à pandemia (-22% entre 2008 e 2019). Desde 2022, a criminalidade geral tem vindo a aumentar e está ligeiramente acima do que se verificava antes da pandemia (número de crimes em 2024 está 6% acima de 2019).

- Os furtos e roubos baixaram para cerca de metade desde 2008. De 202 mil crimes em 2008, para 102 mil crimes em 2024.

- Os crimes de ofensa à integridade física simples baixaram 44% desde 2003 (de 43,4 mil para 24,4 mil em 2024) e mantêm-se em valores próximos dos registados antes da pandemia.

- Os crimes de ameaça e coação baixaram de 19,7 mil em 2007 para 14,2 mil em 2016. Os últimos anos mostram um recrudescimento deste tipo de crime, subindo para 17,0 mil em 2024 (+20% face a 2016).

- No caso dos crimes de ofensa à integridade física grave, a tendência tem sido de rápido crescimento nos últimos anos, apesar de em 2024 ter havido uma ligeira redução (+52% face a 2016).

- Os crimes de violação registaram uma evolução mais inconstante ao longo das últimas décadas. O número de casos anuais variou entre os 300 e os 450 entre 2000 e 2021 (média anual de 370 violações). Nos últimos três anos, houve um rápido crescimento, tendo-se registado 519 violações em 2022, 494 em 2023 e 543 em 2024. A média destes três anos fica 40% acima da média registada entre 2000 e 2021.

- Em 1993, registaram-se 427 homicídios voluntários consumados, tendo havido a partir daí e até 2016, uma enorme redução deste tipo de crimes (76). Desde então, o número de homicídios tem-se mantido estável em valores abaixo dos 100 por ano (89 em 2024).

- Os crimes violentos e graves baixaram 41% desde 2010, no entanto é importante alertar que estes números são muito influenciados pelos roubos, que em número absoluto são muito mais representativos que os outros tipos de crime e que, por esse motivo, influenciam bastante a análise.

- Há três distritos que se destacam pela negativa, seja a comparação do número de crimes em 2024 se faça com a média de 2005-09 (pico da criminalidade geral em Portugal) ou com a média de 2015-19 (período mais recente, incluindo os anos da pandemia que não servem de referência). São eles: Beja, Castelo Branco e Portalegre. Em 2024, em Beja registou-se um número de crimes mais de 30% acima do que na média dos períodos 2005-09 e 2015-19 e nos outros dois distritos a percentagem é superior a 11% na comparação com o período 2005-09 e superior a 19% na comparação com o período 2015-19. Em Faro, a criminalidade em 2024 ficou abaixo da média no período 2005-09, mas 21% acima da média no período 2015-19. Por outro lado, onde o desempenho é mais positivo é em Vila Real, Bragança, Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Viana do Castelo. Nestes distritos, a criminalidade geral está abaixo do registado em 2005-09 e em 2015-19.

- A evolução da criminalidade geral em Lisboa e no Porto, seja nos municípios ou nas Áreas Metropolitanas, é mais positiva do que a média nacional, para diferentes horizontes temporais. Por exemplo, a criminalidade em 2024 face à média entre 2015-19 subiu 4,5% em Portugal, mas baixou 5,4% na Área Metropolitana de Lisboa e 6,8% na Área Metropolitana do Porto. No entanto, se analisarmos dois dos crimes mais violentos, os homicídios e as violações, Lisboa tem uma evolução bem mais preocupante do que a média nacional. Mais 25,9% homicídios, face a -3,1% em média no país, e mais 43,8% violações, face a +37,8% no país.

- Na comparação com outros países europeus (países da União Europeia e a Suíça, Noruega e Islândia), Portugal apresenta o 23.º número de homicídios por 100 mil habitantes mais reduzido entre os 30 países analisados, sendo o 24.º (em 29 países) no que toca aos crimes de ofensa à integridade física grave. Relativamente aos crimes de violência sexual, Portugal encontra-se a meio da tabela (15.º em 30 países). O nosso país compara pior nos crimes de roubo, onde se posiciona no top 5 dos países com maior número de crimes por 100 mil habitantes.

- Portugal segue a tendência europeia na variação da criminalidade, em 2022 face à média entre 2008 e 2019, em três das quatro tipologias de crime: aumento da violência sexual, diminuição dos roubos e diminuição dos homicídios. A exceção regista-se nas ofensas à integridade física grave, onde Portugal é um dos nove países (em 29) a registar um aumento desse tipo de criminalidade.

- O aumento da criminalidade é normalmente explicado por uma combinação de fatores sociais, económicos, políticos e culturais. A criminalidade é um fenómeno complexo e multifatorial, e as suas causas podem variar conforme o contexto de cada país ou região. Dificuldades económicas, imigração descontrolada, globalização e expansão do crime organizado, precariedade na habitação e infraestruturas, problemas nos sistemas de segurança pública e judiciais são fatores que podem contribuir para o aumento da criminalidade.

- De acordo com os Barómetros APAV – Intercampus, realizados em 2012, 2017 e 2023 e com especial foco na perceção de insegurança, os portugueses sentem-se mais seguros em 2023 face a 2012 mas ligeiramente mais inseguros face a 2017.

- Nem sempre a perceção da insegurança segue os números de criminalidade, devido a uma combinação de fatores psicológicos, sociais, culturais e mediáticos que influenciam a forma como as pessoas avaliam o risco. O papel dos media, que frequentemente enfatizam crimes violentos, raros ou sensacionalistas, o facto das pessoas avaliarem a probabilidade de eventos com base na facilidade com que conseguem lembrar de casos semelhantes, mudanças demográficas, ambientes urbanos degradados, falta de iluminação, ou a confiança nas autoridades policiais são alguns fatores que contribuem para essa realidade.

- Mesmo que o aumento da perceção de insegurança não esteja diretamente relacionado a um aumento real nos números de criminalidade, ignorá-lo não é uma opção aceitável. A sensação de insegurança é, por si só, um problema social relevante, pois afeta diretamente a qualidade de vida, o bem-estar psicológico e a coesão social das comunidades. Embora possa não refletir uma realidade objetiva, a perceção de insegurança influencia comportamentos individuais e coletivos, muitas vezes com consequências práticas e sociais significativas.

Notas:

1 Rufrancos, H. & Power, M. (2013). "Income Inequality and Crime: A Review and Explanation of the Time series Evidence". Sociology and Criminology. 01. 10.4172/2375-4435.1000103.

2 Enamorado, T., Lopez-Calva, L., Rodríguez-Castelán, C. & Winkler, H. (2016), "Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war", Journal of Development Economics, 120, issue C, p. 128-143.

3 Viegas Ferreira, E. (2011). Privação económica e criminalidade: o caso português (1993-2009).

4 Karpavicius, T., Stavytskyy, A., Rolandas Giedraitis, V., Ulvidienė, E., Kharlamova, G. Kavaliauskaite, B. (2024). "What Determines the Crime Rate? A Macroeconomic Case Study," Economies, MDPI, vol. 12(9), pages 1-18, September.

5 Notícia do Observador, 15/01/2025 (link)

6 Adamson, G. (2020). "Migrants and crime in Sweden in the twenty-first century". Society, vol. 57, no. 1, pp. 9-21. (link)

7 Akbulut-Yuksel, M., Mocan, N., Tumen, S. & Turan, B. (2024). "The crime effect of refugees". Journal of Policy Analysis and Management, vol. 43, no. 2, pp. 472-508. (link)

8 Lange, M. & Sommerfeld, K. (2024). "Do refugees impact crime? Causal evidence from large-scale refugee immigration to Germany," Labour Economics, Elsevier, vol. 86(C).

9 Comunicação da Polícia Judiciária, 03/07/2024 (link)

10 Notícia do Público, 25/10/2024 (link)

11 Liu, K., Zhang, L.,Tsou, S.,Wang, L.,Hu, Y. & Yang, K. (2024). "Exploring the Complex Association Between Urban Built Environment, Sociodemographic Characteristics and Crime: Evidence from Washington", D.C. Land. 13. 10.3390/land13111886.

12 Bove, V., Di Leo, R.,Efthyvoulou, G. & Pickard, H. (2022). "Terrorism, perpetrators and polarization : Evidence from natural experiments," QAPEC Discussion Papers 16, Quantitative and Analytical Political Economy Research Centre.

13 Fondevila, G., Vilalta, C., Pérez, C. & Cafferata, F. (2021). "Crime deterrent effect of police stations". Applied Geography. 134. 102518. 10.1016/j.apgeog.2021.102518.

14 Barómetro da APAV - Intercampus (link)

15 Buczkowski, K., Klaus, W., Kossowska, A., Rzeplińska, I., Woźniakowska-Fajst, D. (2012). "Politicians, Media, and Society’s Perception of Crime". In: Šelih, A., Završnik, A. (eds.) Crime and Transition in Central and Eastern Europe. Springer, New York, NY. (link)

16 Ute, G. & Werner, G. (2003). "The Psychology of Fear of Crime: Conceptual and Methodological Perspectives". British Journal of Criminology. 43. 10.1093/bjc/azg600.

17 Treu, M.C. (2016). "Urban conditions impacting on the perception of security. A few Italian case studies." City Territ Archit 3, 19. (link)

18 Bradford, B. e Myhill, A. (2015) "Triggers of change to public confidence in the police and criminal justice system: Findings from the Crime Survey for England and Wales panel experiment". Criminology and Criminal Justice, 15(1), pp. 23 to 43.

19 Manning, M., Fleming, C.M., Pham, HT. et al. (2022). "What Matters More, Perceived or Real Crime?" Soc Indic Res 163, 1221–1248. (link)

20 Reid, I.D., Appleby-Arnold, S., Brockdorff, N., Jakovljev, I., Zdravković, S. (2020). "Developing a model of perceptions of security and insecurity in the context of crime". Psychiatr Psychol Law. 2020 May 5;27(4):620-636. doi: 10.1080/13218719.2020.1742235. PMID: 33679201; PMCID: PMC7901684.

21 Hardyns, W. (2012). "Social cohesion and fear of crime in the Flemish region: looking back on the results and a preview of additional research."

22 Dolan, P., Peasgood, T. (2007). "Estimating the Economic and Social Costs of the Fear of Crime", The British Journal of Criminology, Vol. 47, Issue 1, January 2007, Pages 121–132. (link)

23 Navarrete-Hernandez, P., Luneke, A., Truffello, R. & Fuentes, L. (2023). "Planning for fear of crime reduction: Assessing the impact of public space regeneration on safety perceptions in deprived neighborhoods". Landscape and Urban Planning. 237. 10.1016/j.landurbplan.2023.104809.

24 Grabosky, P. (1995). Fear of crime and fear reduction strategies. Trends & issues in crime and criminal justice no. 44. Canberra: Australian Institute of Criminology. (link)

25 Nubani, L., Fierke-Gmazel, H., Madill, H., & De Biasi, A. (2023). "Community Engagement in Crime Reduction Strategies: A Tale of Three Cities". Journal of Participatory Research Methods, 4(1). (link)

26 Moore, M. & Trojanowicz, R. (1988). Policing and the Fear of Crime. 3.

Instituto +Liberdade

Em defesa da democracia-liberal.

info@maisliberdade.pt

+351 936 626 166

© Copyright 2021-2025 Instituto Mais Liberdade - Todos os direitos reservados

About Us

About Us