Da Liberdade

Excertos e Ensaios, Filosofia, Ética e Moral, Autores Portugueses, Ficção e Literatura

A acção é sempre romântica, se distinguirmos a acção que tem origem na livre decisão de quem age da servidão que é execução do alheio e indiferente. É sempre romântica porque sempre supõe a afirmação, mais ou menos consciente, de uma subjectividade ou um eu dotado de virtual infinitude ou, pelo menos, de capacidade para se alargar além dos limites da fixada personalidade.

A acção supõe também a vontade, isto é, uma determinação naquela virtual infinitude subjectiva, que possibilita o agir efectivo, objectivo e significativo, quer dizer, o acto. A vontade suposta na acção está, pois, implicada nela, confundida com a decisão que é a atitude que imediatamente antecede o acto. A vontade não se distingue, assim, da acção, como razão, causa, origem ou simples motivo dela.

O sujeito da acção é agente enquanto está em processo a acção e a vontade que a alimenta; é actor logo que a acção se torna independente do agente. Cremos que esta distinção nos ajuda a esclarecer os dois termos entre os quais a acção é mediadora e a definem. Com efeito, o agente designa a determinação daquilo que leva a vontade a decidir e promover a acção. O actor refere antes a acção ao que dela resulta, ao que, portanto, afirma a existência do sujeito no mundo dos outros e ao mesmo tempo excede a sua personalidade.

A analogia com o teatro só pode facilitar o entendimento desta distinção e levar-nos ao seu mais longínquo alcance. Com efeito, o actor é o que executa um acto significativo, consciente e responsável, que se cumpre sempre numa relação entre o que o actor representa, personagem ou pessoa, e o outro ou os outros. Limitada ao agente, a acção sabe de si e ignora de si o que a personagem sabe e ignora. O actor está para a personagem como o conhecimento e a responsabilidade estão para a acção. O actor transforma a acção em acto, acto significativo, dotado de total objectividade e determinação.

O obstáculo que é preciso agora transpor é o de saber em que qualidade o homem age: como actor ou como personagem? Se é certo que a acção, nos limites que vão desde o seu manifestar-se até à vontade que a move, sempre situa o homem na condição da personagem, simples agente, não há dúvida de que a consciência que cada um pode obter não só dos fins e origens como do processo da acção, supõe um conhecimento alcançado e uma responsabilidade assumida.

A mesma analogia com o teatro facilita ainda o entendimento de que o acto, ou acção significativa, implica o reconhecimento, se não a descoberta, do outro. Em sua significação e objectividade o acto deixa de ser o que, na simples agência, constitui a acção como modo de afirmação do sujeito. Ao acto é inerente a independência da subjectividade, e o significado que possui adquire urna realidade objectiva que suscita a reacção ou, no paradigma trágico, o conflito, e assim promove a afirmação do outro.

Deste modo, a acção significativa nos transporta ou nos reconduz, desde as formas concretas onde viemos procurar a manifestação da liberdade, à singular objectividade de quem promove a acção. Não é na acção, como processo que se desenvolve, mas no sentido e significado que ela é susceptível de adquirir, que a liberdade ou a manifestação da liberdade, reside. A acção pode não ser mais, e em geral não é mais, do que simples agitação de máscaras, de hipocrisias, de preconceitos, em que os homens iludem ou escondem a íntima e tácita recusa à árdua, dramática tarefa de assumirem a liberdade. A acção tanto se apresenta, pois, domínio da liberdade como domínio da servidão. Tudo depende do sentido que lhe é dado, tudo depende de saber quem dá sentido à acção.

Assim a liberdade de novo nos situa perante o homem e o que nele há de singular. Como em nenhum outro aspecto, é aqui que o nosso tempo se encontra mais afastado do pensamento de Stuart Mill e de todos aqueles modos de pensar em que a liberdade se originou na imediata relação com a vontade, fosse na sua forma individual, fosse nas diversas generalizações que, a partir de Rousseau, serviram de base aos sucessivos democratismos e totalitarismos.

Não é a verdade que determina o sentido da acção. Tal determinação é mais funda e alcança aquela zona em que a subjectividade se conhece e se goza como uma infinita disponibilidade que nenhuma decisão perturba e quebra. O homem, porém, não pode permanecer nesse adolescente estado de apenas formal infinitude. Dele o arranca a acção a que os outros deram um sentido, os actos significativos que a realidade lhe impõe, os actos em que se torna objectiva e real a subjectividade alheia.

O homem adquire, pois, consciência de que aquela disponibilidade em que começou por se conhecer constitui uma liberdade vazia, sem conteúdo, falsa. Quem lhe provoca essa consciência são os outros ou os actos dos outros. Há-de, então, interrogar-se sobre o que os outros significam para ele e, numa implicação mais funda, sobre o que ele mesmo é para si mesmo.

É esta a interrogação do nosso tempo, a mais importante expressão do drama que vivemos, muito mais importante do que os prolongamentos políticos, sociais, culturais, morais, opiniosos, das formas socialistas que exprimiram a epopeia do homem no século passado. Se a socialização foi a epopeia do século passado, o drama do nosso tempo é a luta pela singularização do homem.

Uma terceira vez a analogia com o teatro nos vem aqui ajudar. Tem sempre uma expressão trágica a acção significativa que põe a singularidade de cada um perante a singularidade de outrem. É assim que o recurso de Sartre à dramaturgia só poderá confundir-se com a divulgação de um pensamento que na filosofia terá a expressão mais adequada se não se tiver em conta que o princípio da moral sartriana — representando-se na exigência de o homem abandonar a liberdade vazia que o não compromete, de o homem negar e recusar a coisificação das máscaras sociais, para se afirmar na responsabilidade dos actos que o solidarizam com a universalidade dos outros — tem a imagem própria na unidade do actor e da personagem.

Sartre ainda não subjectivou a determinação que leva o homem a agir, ainda não subjectivou o princípio que o faz livre. O homem, mergulhado na náusea da vazia disponibilidade, é dela arrancado pela provocação que os actos ou a afirmação dos outros acabam por representar para ele. É nesse sentido que «o inferno são os outros», mas é mediante o pensamento político que Sartre chega depois a unificar os outros, ou a acção dos outros, numa indefinição que se nos afigura a transposição exteriorizada da inicial indefinição em que o sujeito estava mergulhado.

Deste modo nos parece que Sartre não atingiu ainda o que, no pensamento de Pirandello, terá sido talvez apenas uma intuição que se não fixou especulativamente mas que deu ao teatro contemporâneo a obra-prima que ainda espera a interpretação necessária. Seguindo uma dialéctica da manifestação da singularidade individual que podemos considerar equivalente da de Sartre, Pirandello não acaba por anular os outros na indefinição de unidade extrínseca. Pelo contrário, o significado dos actos com que os outros provocam a afirmação de cada um, é por este subjectivado e assumido em toda a responsabilidade. De novo encerrado no seu íntimo, o homem de novo encontra aí só o vazio ou o nada equivalentes à náusea sartriana. À acção já não pode, porém, recusar-se. Que sentido, pois, dar à acção? Que sentido dar a si mesmo uma personagem, seja ela só imaginada inexistente como, por exemplo, a do imperador Henrique IV que viveu há oito séculos?

O princípio da liberdade não estará pois nem na realidade exterior nem na íntima subjectividade. Não estará na acção como não estará no homem. Antecipando e dominando tão perplexa, ansiosa e interrogativa situação, o genial pensamento de Sigmundo Freud pôde concluir do que descobriu e revelou «No decorrer dos séculos, duas graves mortificações infligiu a ciência ao ingénuo egoísmo da humanidade. A primeira, quando mostrou que a Terra apenas era uma parte insignificante do sistema cósmico ... A segunda quando a investigação biológica reduziu à sua mínima expressão as pretensões do homem a um lugar privilegiado na ordem da criação ... Uma terceira e mais grave mortificação aguarda a megalomania humana, quando a investigação psicológica moderna alcançar o seu propósito de mostrar ao Eu que ele nem sequer em sua casa é dono e senhor e está condenado a contentar-se com algumas escassas e fragmentárias informações do que, fora da sua consciência, acontece na sua vida psíquica».

Assim, no drama do nosso tempo, o homem acaba por ser, no mais íntimo de si, algo que só é quando se sabe que não é, para entregar isso que é às forças que o transcendem, seja a anulação sartriana na solidariedade indefinida, seja a pirandelliana invenção fantasiosa de si mesmo. Onde buscar, então, o princípio da liberdade?

*

* *

Sim, afirmamos a liberdade como princípio. Todos nós. Já não sabemos, porém, como afirmá-la em formas que ela nos possa apresentar, nem em conceitos, nem em ideias. O que dela sabemos nos previne que a liberdade não é origem de formas, nem de conceitos, nem de ideias. Antes pensamos que é princípio de um processo, este, sim, gerador de formas, ideias e conceitos, mas de que a liberdade, tão depressa o promove, logo o abandona. Com efeito, a forma, o conceito, a ideia, carecem de uma estabilidade, de uma perduração, de uma definição, reais, objectivas, que, entregues a si mesmas, logo são o contrário da liberdade. Mais do que isso: se na origem foi a liberdade que deu conteúdo e vida à forma e ao conceito que surgiram, logo, no momento seguinte, deles foge para os deixar vazios e inertes ou para se deixar ser substituída por outro conteúdo que os mantenha plenos e vivos.

Temos aqui o exemplo de um povo, oprimido por forças estranhas ou tirânicas, a que a liberdade, lançando-o na luta pela independência, a mesma forma de povo. Logo que a vitória é alcançada ou, até antes, logo que a luta está travada, nesse momento a liberdade se afasta e dirige o seu sopro para outros mares. E esse povo, ou regressa à tirania que o subjugava, ou dará à sua existência formal o conteúdo, que já não é o da liberdade, mas o de um destino próprio a realizar segundo princípios, normas, estruturas e fins determinados e estabelecidos em formas definidas e estáveis.

Temos aqui, num outro exemplo, a matéria informe de que é feito o amor, a multidão de homens e mulheres que em todos os momentos se cruzam, convivem e desconhecem nos caminhos do mundo e do tempo. Ao contrário do que diz a fácil poesia, o amor surge como afirmação da liberdade no momento imprevisível em que os dois seres se descobrem e conhecem. Nesse momento, o amor é a mesma liberdade; mas logo a sua forma se esvazia desse conteúdo e morrerá se não souber ou não conseguir substituí-lo pela segura esperança, destino e fins da relação que perdura.

O análogo acontece no conceito. Conceber é, na ordem do pensamento, a revelação e realização da liberdade. É na profunda subjectividade que o conhecimento relaciona, generaliza e universaliza o que a experiência, a natureza e o mundo lhe apresentem esparso, isolado e singular. A concepção consiste em objectivar, sobre a dispersidade do mundo, a unidade subjectiva, em conferir-lhe a universalidade que a sua múltipla particularidade não possui, em torná-la verdadeiramente real, segundo um processo que equivale à libertação do que se encontra fechado em nós e tem, portanto, seu princípio na liberdade. Morto, porém, fica o conceito se, uma vez objectivado, dotado de uma expressão comunicativa, perdido no mundo infindável das formas culturais, não mantiver a relação, que inicialmente teve, com a subjectividade e que a liberdade principal abandonou e não assegura já. Aqui, a liberdade tem de ser substituída pelo pensamento.

Princípio, geradora de formas e de conceitos, a liberdade não fica, pois, nem numa forma nem num conceito. É em nome da liberdade, graças à liberdade ou pela liberdade que o homem e a humanidade, seja o mais singular e em cada momento singular da sua existência, seja o mais geral e em cada ciclo do seu decurso histórico, conquistam o que conquistam. A liberdade, porém, é em si mesma inconquistável, nunca definitivamente e na tranquilidade do que é definitivo pode o homem possuí-la, possuir-se dela ou abandoná-la. Não é serva nem senhora.

Da liberdade não se pode, pois, dizer ou pensar que se tenha uma noção, um conceito, uma ideia, que seja onde ela só está. Dir-se-ia antes que ela reside no processo, o de definir, conceber, pensar, agir. Mas vimos que também aí, ela logo abandona o que promove, e o processo só persiste alimentando-se de outras raízes e fontes. Parece-nos agora que da liberdade se pode falar como de um princípio, origem ou início. Não é aí, todavia, que cessam nossas dúvidas.

Logo, a reflexão afasta a identificação da liberdade com a origem. A origem é sempre natural e histórica ou em relação inesgotável com a natureza e a história. É o que explica pela necessidade a existência de um ser ou de uma forma. É a própria afirmação da necessidade. Exprime, pois, aquela permanência que a liberdade não concede.

O início, por sua vez, refere-se ao movimento e à acção. E se, ao contrário da relação das formas com a origem, o movimento e a acção se desenvolvem no afastamento, no abandono e até na negação do início, é precisamente porque procuram afirmar a liberdade que, na relação com o início, lhes é recusada. Na força que lança um corpo, no motivo que provoca uma decisão, reside o início de um movimento e de urna acção que, referidas a tal início, não são livres mas determinados. Só quando tal referência estiver tão distante que possa ser esquecida, é que o movimento e a acção podem considerar-se livres. Assim como a origem é a expressão da necessidade, assim o início é a expressão do determinismo.

Temos agora uma verdade que se trata de conhecer e aqui um sujeito ou uma subjectividade capaz de conhecer. Consideremos que esta subjectividade se encontra, perante essa verdade, num estado de inteira disponibilidade, de total indeterminação, mas acautelemo-nos de confundir essa indeterminação com a Liberdade; se for corresponder a uma indeterminação na disponibilidade a subjectividade não tem limites, tal ilimitação nada tem com a liberdade, pois consiste apenas num vazio que retira todo o sentido à existência do sujeito.

A subjectividade conhece, pois, uma verdade. Assim escapa ao vazio em que se encontrava e a sua existência adquire um sentido; mas logo desse conhecimento resulta uma limitação, pois perde as indefinidas possibilidades que se lhe ofereciam. Deste modo se desenvolve o seguinte processo: no vazio anterior de plena disponibilidade, o sujeito ainda não é livre; na limitação posterior ao conhecimento da verdade, o sujeito já não é livre; entre os dois momentos, a liberdade afirmou-se como o elemento principal, como o princípio que promoveu o conhecimento e, no sentido que conferiu à existência da subjectividade, deu início e origem a uma acção e a uma forma. Tão depressa se manifestou logo a liberdade fugiu e se, na memória ou na rememoração, o sujeito pode fazer apelo à liberdade principal, tudo o que se lhe oferece como representação daquele fugaz e subtil princípio é a origem e o início, precipitações alquímicas de um elemento volátil e etéreo.

É pois necessário que a liberdade não só nos apareça como princípio, mas ainda como elemento principal do espírito. Apenas princípio, refluída em si mesma, isolada da universalidade do espírito, designada por uns de divina, por outros de ideal, por outros de absoluta, por outros ainda de natural, essa é a liberdade que não se assegura, que tão depressa se recebe tão depressa se perde. Como fazer perdurar o que, enquanto princípio, logo se desprende do que iniciou e originou, determinou e necessitou, dos seres, formas, actos e até pensamentos? Como, do que é para o homem princípio, fazer sua essência, fim e destino? Como assegurar a liberdade?

Consideremos, então, o que há de mais geral e comum a tudo o que se manifesta, seja ideia, conceito, ser, instituição, acto ou movimento: a norma. O mais simples, mínimo e humilde corpo apresenta-se-nos como o que é sem que revele nenhuma determinação inicial, nenhuma necessidade original de ser tal como é. Só podemos, portanto, concluir que toda a forma tem seu princípio na liberdade. Talvez convenha observarmos também que nada se nos pode apresentar ou representar sem forma. Como, porém, não podemos reduzir a realidade ao seu princípio, tanto mais que este não é inerente à totalidade do real, evidente será o reconhecimento daquilo que, por não se manifestar, ou é considerado como uma virtualidade indefinida ou como um não-ser e um nada susceptíveis de se referirem igualmente à antropologia e à subjectividade como à natureza e à religião. Dessa virtualidade ou desse não-ser provirá o que se manifesta e é algo que está na virtualidade e no não ser ou que a virtualidade e o não-ser são, adquire forma.

A questão que se nos levanta agora é esta: o que originou ou iniciou a forma que não encontra na forma que temos perante nós, o princípio, já se não encontra na forma que se nos apresenta; se remontarmos até onde essa forma chega ao limite do nada, da sua anterior inexistência, apenas se nos depara aquela origem ou início que sabemos já o que são na relação com o espírito. Diremos, diríamos, então, que o princípio foi um ocasional arbítrio, uma simples gratuitidade, um mero acaso. Mas temos perante nós, promanada desse princípio, uma forma com sentido e fins, uma realidade.

O princípio e a realidade são, pois, tudo o que em tudo se nos oferece. Do primeiro, sabemos já que é, como elemento do espírito, a mesma liberdade. Da segunda, cremos não ser já preciso dizer que, susceptível de se conhecer e de ser conhecida, é, na permanente relação que oferece ao conhecimento, o que permite manifestar-se a razão e aquele processo em que a razão, conhecendo-se como razão, é o próprio espírito, agora não volátil e fugaz como na liberdade, mas permanecente em todo o real. Se a liberdade é o elemento principal do espírito, é a razão o seu elemento real.

Pela razão e até à liberdade, todo o real se encontra no espírito. A razão é, portanto, o que assegura a liberdade.

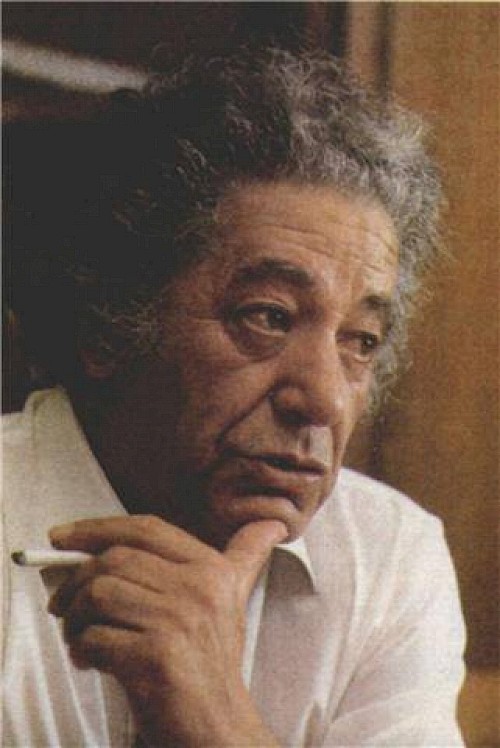

Orlando Vitorino (1923 - 2003) foi um membro do chamado Grupo da Filosofia Portuguesa e um defensor do liberalismo político e económico, tendo promovido a tradução da obra O Caminho para a Servidão, de Friedrich Hayek, e organizado a vinda do economista austríaco a três conferências no nosso país em 1977.

O presente texto é um excerto do prefácio à sua tradução do Ensaio sobre a Liberdade (Ed. Arcádia, 1973), de John Stuart Mill, conforme compilado no livro A Ideia da Liberdade no Pensamento Português, Ed. Terra Livre – Direcção-Geral da Comunicação Social, 1985.

Colaboração na edição: Natacha Santos.

Instituto +Liberdade

Em defesa da democracia-liberal.

info@maisliberdade.pt

+351 936 626 166

© Copyright 2021-2025 Instituto Mais Liberdade - Todos os direitos reservados

About Us

About Us