O Processo de Destruição Criativa

Clássicos, Empreendedorismo, Concorrência e Regulação, Liberalismo e Capitalismo, Economia, Excertos e Ensaios

Há duas maneiras de utilizar as teorias da concorrência monopolística e oligopolística – bem como as suas variantes populares – para defender que a realidade capitalista é desfavorável ao mais elevado desempenho produtivo. Por um lado, podemos convencer-nos de que essa situação sempre se verificou e que, apesar da sabotagem secular perpetrada pela burguesia dirigente, a produção tem vindo a conseguir expandir-se ao longo do tempo. Os defensores desta posição teriam de fornecer provas de que a taxa de crescimento observada se pode explicar por uma sequência de circunstâncias favoráveis que não tenham tido relação com o mecanismo da iniciativa privada e que tenham sido suficientemente fortes para superarem a resistência deste último. Esta é precisamente a questão que discutiremos no Capítulo IX. Ora, aqueles que defendem esta variante conseguem, pelo menos, escapar ao problema que os defensores da posição alternativa têm de enfrentar – os factos históricos. Esta outra posição defende que a realidade capitalista tendeu, outrora, a favorecer o máximo desempenho produtivo – ou, em todo o caso, um desempenho produtivo considerável, ao ponto de representar um elemento importante para qualquer avaliação séria desse sistema – mas que a posterior propagação de estruturas monopolistas, ao aniquilar a concorrência, inverteu já essa tendência.

Em primeiro lugar, essa posição envolve a suposição inteiramente imaginária de uns tempos áureos da concorrência perfeita, os quais, a certa altura e por alguma razão, se metamorfosearam na era monopolista, apesar de estar bastante claro que a concorrência perfeita nunca foi mais real do que é atualmente. Em segundo lugar, é preciso salientar que a taxa de crescimento da produção não diminuiu a partir dos anos noventa [do séc. XIX], aos quais, suponho, teríamos de fazer remontar a prevalência das empresas de maior dimensão, pelo menos na indústria transformadora; que não há nada no comportamento da série temporal da produção total que sugira uma "quebra na tendência"; e, o mais importante de tudo, que o nível de vida moderno das massas se desenvolveu durante o período em que as "grandes empresas" se viram relativamente desimpedidas. Se listarmos os itens que entram no orçamento do trabalhador moderno e observarmos, a partir de 1899, o curso dos seus preços, não em termos de dinheiro mas em termos das horas de trabalho que os conseguem comprar – ou seja, os preços nominais de cada ano divididos pelo salário horário de cada ano – não podemos deixar de ficar impressionados pelo nível de desenvolvimento que, considerando a espetacular melhoria na qualidade dos produtos, parece ter sido maior e não menor do que alguma vez havia sido. Se nós, economistas, fossemos menos dados a desejos e intenções e mais à observação dos factos, duvidaríamos imediatamente do realismo de uma teoria que nos leva a esperar um resultado muito diferente. E isto nem é tudo. Assim que entramos nos pormenores e nos questionamos sobre quais foram os itens em que o progresso foi mais evidente, o rasto não nos leva às portas das empresas que operam em condições de concorrência relativamente livre, mas precisamente às portas dos grandes empreendimentos – que, como no caso da maquinaria agrícola, também são responsáveis por grande parte do progresso no setor competitivo – e surge-nos uma chocante suspeita de que as grandes empresas podem ter tido mais a ver com a criação desse nível de vida do que com a sua estagnação.

As conclusões a que aludimos no final do capítulo anterior são, de facto, quase inteiramente falsas. No entanto, elas decorrem de observações e teoremas que são quase inteiramente verdadeiros.[1] Tanto os economistas como os escritores populares voltaram mais uma vez a seguir caminho com os fragmentos da realidade que calharam a compreender. Os fragmentos em si foram, em geral, compreendidos corretamente. As suas propriedades formais foram, em geral, elaboradas corretamente. Porém, nenhuma conclusão sobre a realidade capitalista como um todo decorre de tais análises fragmentárias. Se insistirmos em esboçá-las, só por acidente poderemos acertar. Isso já se tentou. E o feliz acidente não aconteceu.

O ponto essencial que temos de entender é que, ao lidarmos com o capitalismo, estamos a lidar com um processo evolutivo. Pode parecer estranho que alguém não se aperceba de um facto tão óbvio – o qual, ainda para mais, foi há muito enfatizado por Karl Marx. No entanto, ele é persistentemente negligenciado pela análise fragmentária da qual resulta o grosso das nossas proposições sobre o funcionamento do capitalismo moderno. Vamos então reformular a questão e ver como é que ela se coaduna com o nosso problema.

O capitalismo é, portanto, por natureza, uma forma ou método de transformação económica, e não só nunca é, como nunca poderá ser, estacionário. Mais ainda, este carácter evolutivo do processo capitalista não se deve apenas ao facto de a vida económica decorrer num ambiente social e natural em mudança e que, através dessa sua mudança, altera os dados da ação económica; tal facto é importante e estas mudanças (guerras, revoluções, etc.) condicionam frequentemente a mudança industrial, mas não são os seus principais impulsionadores. Este carácter evolutivo também não se deve a um aumento quasi-automático da população e do capital ou aos caprichos dos sistemas monetários, para os quais exactamente a mesma coisa é válida. O impulso fundamental que põe e mantém em movimento o motor capitalista vem dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização industrial que as empresas capitalistas criam.

Como vimos no capítulo anterior, os constituintes do orçamento do trabalhador, digamos de 1760 a 1940, não cresceram simplesmente por linhas imutáveis, mas passaram por um processo de mudança qualitativa. Do mesmo modo, a história do aparelho produtivo de uma fazenda típica, desde os primórdios da racionalização da rotação de culturas, da aragem e da engorda até à mecanização dos dias de hoje – com ligações a silos e caminhos-de-ferro – é uma história de revoluções. Tal como o é a história do aparelho produtivo da indústria do ferro e do aço desde o forno de carvão até ao nosso próprio tipo de forno, ou a história dos aparelhos de produção de energia desde a roda d'água até à central eléctrica moderna, ou a história do transporte desde a carruagem-correio até ao avião. A abertura de novos mercados, estrangeiros ou domésticos, e o desenvolvimento organizacional desde a loja de artesanato e da fábrica até a estruturas empresariais como a U.S. Steel ilustram o mesmo processo de mutação industrial – se é que posso usar esse termo biológico – que revoluciona[2] incessantemente a estrutura económica a partir de dentro, destruindo incessantemente a antiga, criando incessantemente uma nova. Este processo de Destruição Criativa é o facto essencial do capitalismo. É nisto que consiste o capitalismo e é essa a envolvente em que todas as atividades capitalistas têm de viver. Este facto tem duas implicações para o nosso problema.

Em primeiro lugar, uma vez que estamos a lidar com um processo cujos elementos levam muito tempo a revelar as suas verdadeiras características e efeitos finais, não faz sentido avaliar o desempenho desse processo conforme ele se nos apresenta num determinado ponto do tempo; temos de julgar o seu desempenho ao longo do tempo, à medida que ele se desdobra ao longo de décadas ou séculos. Um sistema – qualquer sistema, económico ou outro – que, em cada momento, tire pleno partido das suas possibilidades com a melhor das vantagens pode, ainda assim, no longo prazo, ser inferior a um sistema que não o faz em nenhum momento específico, porque o fracasso deste último pode ser uma condição para o nível ou a velocidade do seu desempenho de longo prazo.

Em segundo lugar, visto que estamos a lidar com um processo orgânico, a análise do que acontece em qualquer uma das suas partes em especial – por exemplo, numa empresa ou indústria em específico – pode de facto esclarecer detalhes ao nível do seu mecanismo, mas será inconclusiva para lá desse ponto. Cada parte da estratégia empresarial adquire o seu verdadeiro significado apenas no contexto deste processo e na envolvente da situação por ele criada. Deve ser analisada tendo em conta o seu papel no vendaval perene da destruição criativa; não é possível compreendê-la sem o levar em conta ou, com efeito, assumindo até que, em vez do vendaval, existe antes uma tranquilidade perene.

Porém, os economistas que, num determinado momento no tempo, analisam, por exemplo, o comportamento de uma indústria oligopolista – uma indústria constituída por algumas grandes empresas – e se deparam com as conhecidas jogadas e contra-ataques que nela ocorrem e que parecem não visar senão preços elevados e restrições à produção, estão a adotar precisamente esse pressuposto. Esses economistas pegam nos dados desta situação momentânea, como se não houvesse passado ou futuro, e pensam que entendem o que há para entender se interpretarem, com base nesses dados, o comportamento dessas empresas por meio do princípio da maximização dos lucros. O típico paper do economista teórico e o típico relatório da comissão governamental raramente procuram encarar esse comportamento, por um lado, como resultado de um episódio histórico que já passou e, por outro lado, como uma tentativa de lidar com uma situação que certamente vai mudar no presente – como uma tentativa dessas empresas de se manterem de pé, no chão que lhes vai escorregando. Por outras palavras, o problema que se costuma visualizar é como o capitalismo administra as estruturas existentes, enquanto que o problema relevante é como ele as cria e destrói. Enquanto isto não for reconhecido, o investigador fará um trabalho sem sentido. Assim que isto for reconhecido, a sua perspetiva sobre a prática capitalista e sobre os respetivos resultados sociais mudará consideravelmente.[3]

A primeira coisa a ceder será a conceção tradicional sobre o modus operandi da concorrência. Os economistas estão finalmente a passar da fase em que a concorrência de preços era tudo o que viam. Assim que a concorrência pela qualidade e pelo esforço de marketing for admitida nos recintos sagrados da teoria, a variável preço será expulsa da sua posição dominante. Todavia, é ainda a concorrência no âmbito de um rígido padrão de condições invariantes – em particular, os métodos de produção e as formas de organização industrial – que continua praticamente a monopolizar a atenção. Mas na realidade capitalista, que contrasta com a imagem que os manuais dela costumam pintar, não é esse tipo de concorrência que conta, mas sim a concorrência do novo produto, da nova tecnologia, da nova fonte de abastecimento, do novo tipo de organização (as unidades de controlo de maior escala, por exemplo) – uma concorrência que dispõe de uma vantagem decisiva no custo ou na qualidade e que, portanto, não ataca apenas marginalmente os lucros e a produção das empresas existentes, mas sim as suas fundações e as suas próprias vidas. Este tipo de concorrência é tão mais eficaz do que o outro como um bombardeamento o é em comparação com o forçar uma porta, e é tão mais importante que, em comparação, se torna indiferente a questão de se a concorrência num sentido tradicional funciona mais ou menos prontamente; a poderosa alavanca que a longo prazo expande a produção e faz baixar os preços é, na verdade, feita de um outro material.

Escusado será salientar que o tipo de concorrência que temos agora em mente atua não só quando a podemos identificar, mas também quando representa apenas uma ameaça permanente. Ela disciplina antes de atacar. O empresário sente-se numa situação concorrencial mesmo que esteja sozinho no seu setor, ou mesmo que, embora não esteja sozinho, disponha de uma posição tal que os peritos do governo não consigam ver qualquer concorrência efectiva entre ele e quaisquer outras empresas no seu setor ou num seu vizinho, pelo que, em consequência disso, encerram a investigação concluindo que toda a sua conversa sobre as agruras da concorrência é um faz-de-conta. No longo prazo, isto irá, em muitos casos, embora não em todos, impor um comportamento muito semelhante ao padrão da concorrência perfeita.

Muitos teóricos defendem a visão oposta, que é mais facilmente transmitida por meio de um exemplo. Vamos supor que existe um certo número de retalhistas num bairro que tentam melhorar a sua posição relativa através do serviço e do "ambiente", mas que evitam a concorrência de preços e se mantêm, em termos de métodos, na tradição local – um cenário de rotina estagnante. À medida que outros entram no negócio, esse quase-equilíbrio é de facto perturbado, só que de uma forma que não beneficia os seus clientes. Tendo a “área económica” em redor de cada uma das lojas sido reduzida, os seus proprietários deixarão de conseguir ganhar a vida e tentarão remediar a situação através de um aumento dos preços por acordo tácito. Isto reduzirá ainda mais as suas vendas e levará, numa sequência piramidal, a uma situação em que os sucessivos aumentos da oferta potencial serão acompanhados por um aumento – em vez de uma diminuição – dos preços e por uma diminuição – em vez de um aumento – das vendas.

Esses casos ocorrem, e devem ser resolvidos. Todavia, são casos ultraperiféricos, encontrados essencialmente nos setores mais afastados daquilo que a atividade capitalista tem de mais característico, como nos demonstram as situações práticas geralmente apresentadas.[4] Além disso, são transitórios por natureza. No caso do comércio a retalho, a concorrência que importa não surge das novas lojas do mesmo género, mas sim dos grandes armazéns, das redes de lojas, das vendas por correspondência e dos supermercados, os quais, mais cedo ou mais tarde, estão destinados a destruir essas pirâmides.[5]

Ora, uma construção teórica que negligencie este elemento essencial da situação negligencia tudo o que nela há de mais tipicamente capitalista; ainda que a sua lógica e os seus factos estejam corretos, será sempre como Hamlet sem o príncipe dinamarquês.

[1] Na verdade, essas observações e teoremas não são completamente satisfatórios. As habituais exposições da doutrina da concorrência imperfeita falham, em particular, ao não prestarem a devida atenção aos muitos e importantes casos em que, mesmo em termos de teoria estática, a concorrência imperfeita se aproxima dos resultados da concorrência perfeita. Há outros casos em que não o faz; mas oferece compensações que, embora não incluídas em qualquer índice de produção, contribuem ainda assim para o que o índice de produção se destina, em última instância, a medir – por exemplo, os casos em que uma empresa defende o seu mercado estabelecendo um bom nome pela sua qualidade e serviço. No entanto, para simplificar, não levantaremos problemas com essa doutrina nos seus pressupostos.

[2] Essas revoluções não são estritamente incessantes; ocorrem por meio de ímpetos intermitentes, separados uns dos outros por intervalos de relativo silêncio. Todavia, o processo como um todo funciona incessantemente, no sentido de que ou a revolução ou a absorção dos resultados da revolução estão sempre a ocorrer, formando conjuntamente os chamados ciclos económicos.

[3] Note-se que somente a nossa avaliação do desempenho económico e não o nosso juízo moral podem ser alterados por esta via. Devido à sua autonomia, a aprovação ou reprovação moral é totalmente independente da nossa avaliação dos resultados sociais (ou quaisquer outros), a menos que aconteça adotarmos um sistema moral como o utilitarismo, que faz a aprovação ou reprovação moral depender deles por definição.

[4] O que também é demonstrado por um teorema com o qual nos deparamos frequentemente em exposições da teoria da concorrência imperfeita, a saber, o teorema de que, em condições de concorrência imperfeita, as empresas produtoras ou comerceiais tendem a ser irracionalmente pequenas. Uma vez que a concorrência imperfeita é simultaneamente considerada uma característica proeminente da indústria moderna, resta-nos especular em que mundo viverão estes teóricos, a menos que, como acima referido, os casos ultraperiféricos sejam tudo o que têm em mente.

[5] A mera ameaça do seu ataque não poderá, nas circunstâncias particulares – contextuais e pessoais – do comércio a retalho em pequena escala, exercer a sua habitual influência disciplinadora, pois o pequeno comerciante encontra-se demasiado restringido pela sua estrutura de custos e, por muito boa que seja a sua gestão em face dessas inevitáveis limitações, nunca conseguirá adaptar-se aos métodos de concorrentes capazes de vender ao preço a que ele próprio compra.

O conceito de "destruição criativa" é talvez, em conjunto com "a mão invisível" e "a lei da oferta e da procura", o principal cliché usado nos mais diversos contextos para descrever, nem sempre com boas intenções, o fenómeno dos mercados livres.

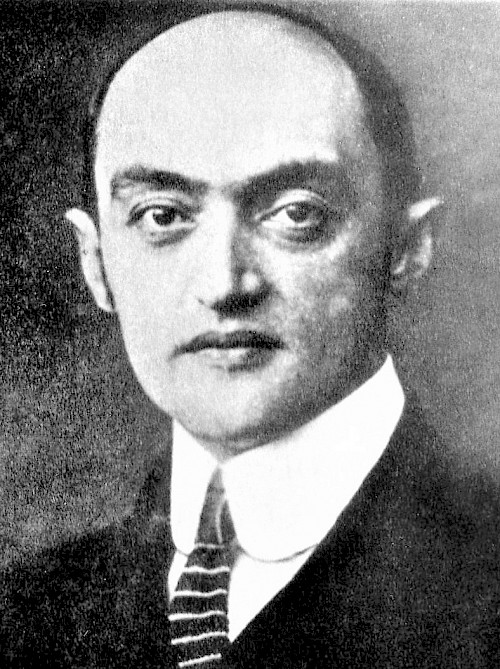

Foi o economista austríaco (ainda que não propriamente da Escola Austríaca) Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) que o introduziu, no seu grande livro Capitalism, Socialism and Democracy (1942, também hoje editado em português). Neste profético livro, apesar de iniciar com uma longa crítica ao sistema de Marx, Schumpeter acabou famosamente por afirmar que não acreditava que o capitalismo pudesse sobreviver ao seu próprio sucesso, ainda que admitisse que dizia isso com a mesma satisfação que um médico diz a um doente que este vai morrer.

Foi na brilhante segunda parte desta sua obra, com a epígrafe "Can Capitalism Survive?", que Schumpeter apresentou a sua conceção do processo capitalista, contrastando-a com os modelos teóricos então (e agora) na moda, nomeadamente os da chamada "concorrência perfeita" e "concorrência monopolística/imperfeita".

Numa fantástica resposta a tais simplificações estáticas da realidade e do processo de concorrência (aqui sim, mais ao jeito da Escola Austríaca), Schumpeter introduz o conceito de "destruição criativa" para explicar o ponto essencial que, na sua opinião, os modelos da tradição neoclássica não conseguiram incorporar.

Tradução e edição: Pedro Almeida Jorge

Uma série de vídeos em português sobre as principais ideias deste autor encontra-se disponível no nosso canal Youtube.

Instituto +Liberdade

Em defesa da democracia-liberal.

info@maisliberdade.pt

+351 936 626 166

© Copyright 2021-2025 Instituto Mais Liberdade - Todos os direitos reservados

About Us

About Us